古代打仗,為什麼一定要打下城池?繞過去不行嗎?專家:繞了就死

前言

古老的戰爭史上,為何城池攻防總是兵家必爭的焦點?是什麼讓這些城池在戰爭中扮演著如此重要的角色?又是什麼原因使得攻城戰成為最殘酷的作戰方式之一?當繞城直取的謀略被提出時,為何古人卻視之為大忌?這些問題的背后,究竟隱藏著什麼樣的戰爭邏輯?

北宋保衛戰:汴京城的堅韌抵御

公元1004年,北宋與遼國爆發了一場曠日持久的戰爭。當時,遼國國力強盛,其驍勇善戰的軍隊一度攻占了宋朝的重鎮開封。面對遼軍的猛烈進攻,宋軍節節敗退,宋朝上下一片恐慌。危難當頭,宋神宗皇帝親自主持軍機,命令大將曾布率領精銳之師,死守汴京城。

汴京城池雄偉,四面環河,城墻高厚,幾乎無懈可擊。盡管宋軍兵力孱弱,但憑借這座堅城,終于擋住了遼軍的銳芒。遼軍攻城數月,傷亡慘重,卻仍然無法攻下汴京。最終,遼軍只能撤退,宋朝得以保住這座重鎮。

這場保衛戰,使宋軍獲得喘息之機,避免了全軍覆沒的危機。

可見,占領城池對于主導戰局至關重要。如果失去了這些戰略要地,軍隊就會陷入被動挨打的境地。

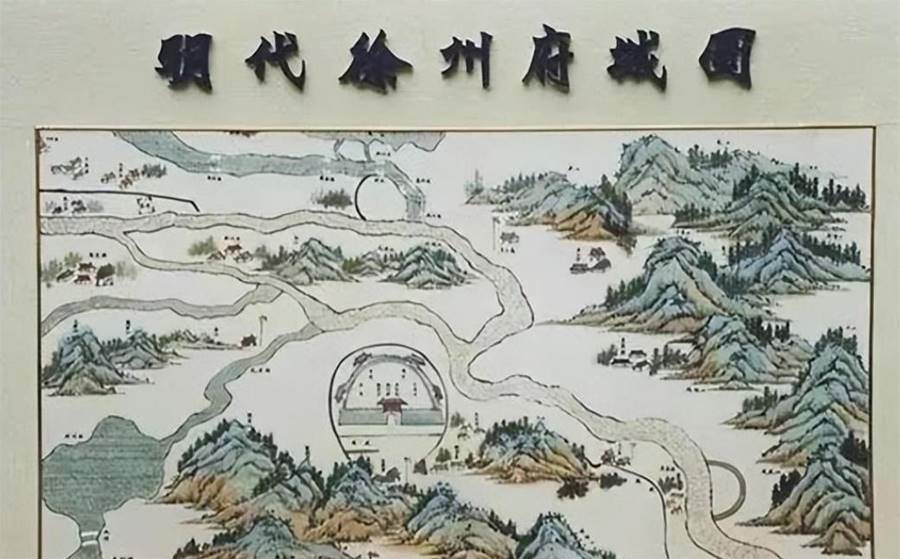

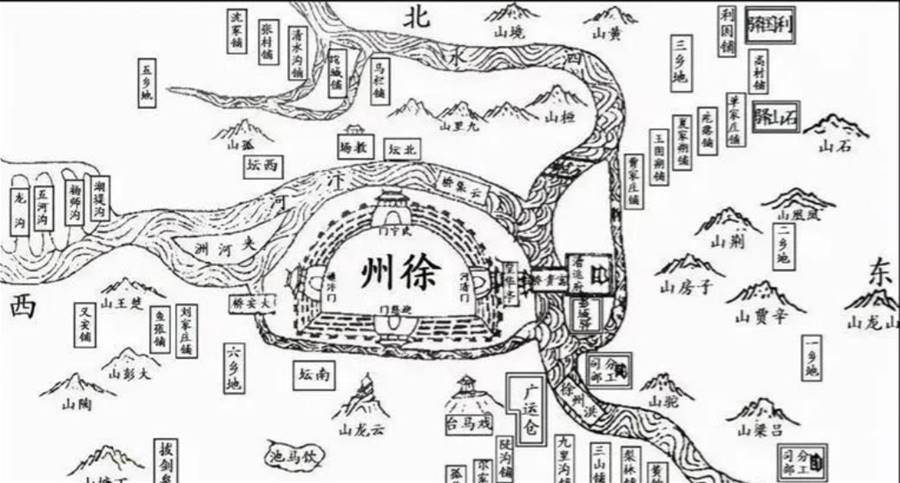

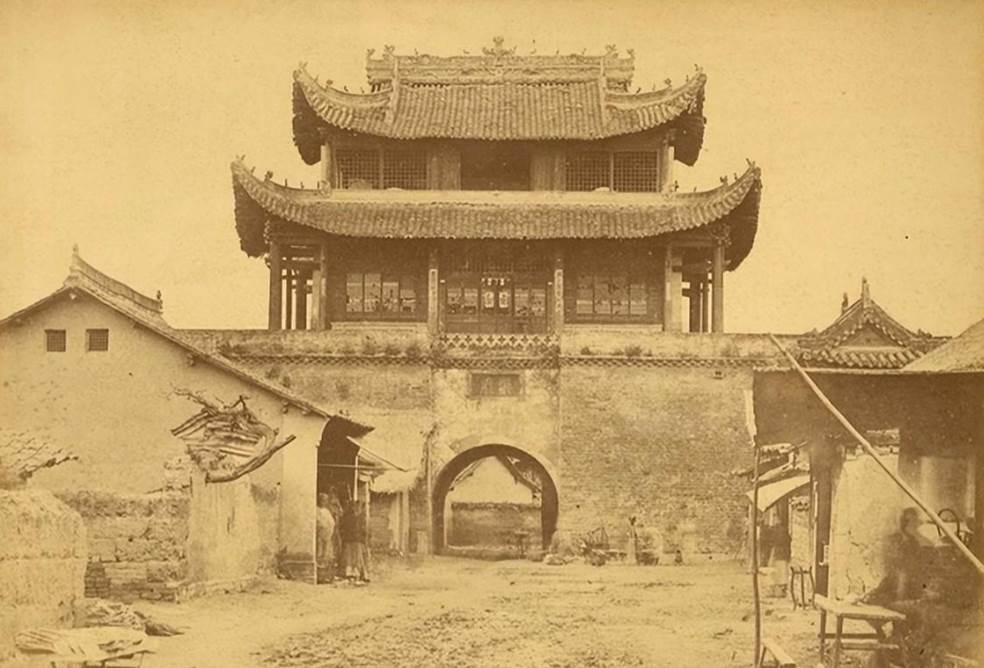

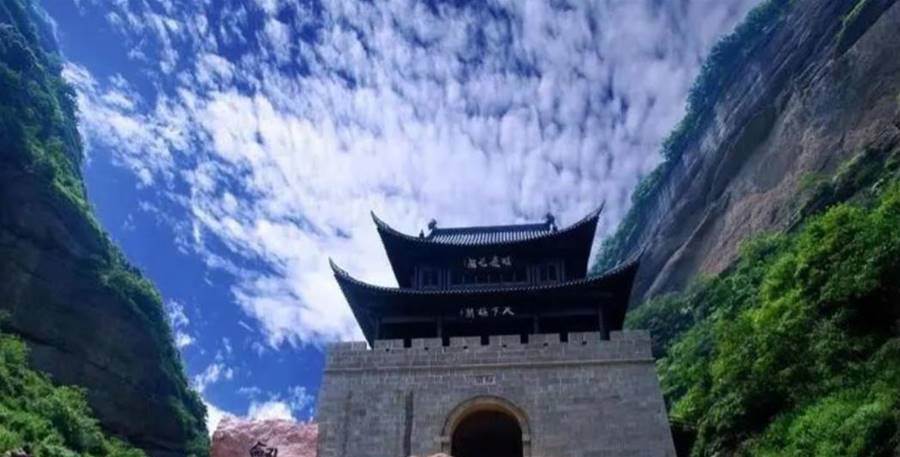

除了汴京之外,古代中原地區還有許多這樣的重鎮城池,比如徐州、襄陽、漢中等地,它們都建在交通要沖和水陸咽喉之處,具有極其重要的戰略地位。

南北朝攻城戰:建業城的血與火

公元479年,北魏孝文帝率領百萬大軍南下,欲征討宋朝。當時,宋朝的都城建業(今南京)城池堅固,北魏軍隊在城下絞殺數月,始終無法攻下。

北魏軍中有一名叫張翼德的謀士,他上書孝文帝說:「攻城不下,傷亡太大,不如另尋他法。」孝文帝聽從了張翼德的建議,命令軍隊繞城而行,直取宋朝腹地。

不料,宋朝將領劉淬鑄得到密報,知道北魏軍隊繞城而行的計策。他率領宋軍奮勇迎戰,在泗水之戰中,大敗北魏軍隊。北魏軍損失慘重,倉皇北撤。這場戰役給了北魏一個沉重的教訓,繞城直取雖然可以避免傷亡,但一旦被敵人發現,后果將不堪設想。

從此之后,北魏再也不敢輕舉妄動,轉而重兵攻打建業城池。

在接下來的幾個月里,雙方在建業城下展開了一場曠日持久的廝殺。

北魏軍隊不斷發起沖鋒,宋軍英勇抵抗。城頭城下,箭矢飛射,砍殺不止。最終,北魏軍隊攻陷建業,但付出的代價是慘重的傷亡。

這場攻城戰,給雙方都留下了深刻的教訓。攻城戰對于雙方來說,都是一場極其殘酷的拼殺。攻城方要不斷發起沖鋒,傷亡慘重;守城方雖然占據地利,但也難免傷亡。而且,一旦城池失守,守軍將陷入絕境,很難全身而退。

朱元璋的教訓:繞城直取的隱患

明朝初年,朱元璋平定紅巾軍余孽時,曾一度采取了繞城直取的做法。當時朱元璋率領明軍進攻河南,紅巾軍占據了開封城。朱元璋不愿意在開封城下傷亡過多,便命令大軍繞過開封,直取紅巾軍根據地。

不料,紅巾軍得知明軍的行蹤后,立即放棄開封城,跟隨明軍后路。明軍行軍路上,時常遭到紅巾軍的襲擾,后勤線被切斷,糧草告急。最終,明軍不得不停下腳步,同紅巾軍在黃河邊展開決戰。

這場戰役給了朱元璋沉重的教訓。

他意識到,繞城直取雖然可以避免攻城戰的傷亡,但卻可能陷入被動挨打的境地,后勤線一旦被切斷,軍隊就會陷入絕境。從此之后,朱元璋再也不敢輕舉妄動,轉而重兵攻打沿途的城池。

類似的情況,在古代戰爭中還有很多。比如南宋時期,蒙古大軍西征中原,沿途攻下了徐州、開封等重鎮城池。當時宋將岳飛提出,可以繞過這些城池,直取蒙古軍的根據地。但朝廷沒有采納,因為一旦深入腹地,萬一被蒙古軍包圍,后果將不堪設想。

再看三國時期,曹操北伐時,也曾遭遇過類似的困境。當時曹操大軍直取荊州,繞過了襄陽城。不料劉備得知曹軍行蹤后,率領軍隊襲擊曹軍后路,將其包圍在江陵。最終曹操不得不撤軍,這次北伐幾乎功虧一簣。

可見,在古代戰爭中,繞城直取雖然可以避免攻城戰的傷亡,但卻可能陷入更加被動的境地。一旦后勤線被切斷,軍隊就會陷入絕境,很難全身而退。更何況,古代軍隊的通訊工具極其落后,一旦深入敵后,很容易被包圍而毫無察覺。

攻城戰的重要性:控制交通要道,獲取資源

雖然攻城戰代價慘重,但在古代戰爭中卻是不可或缺的一個環節。只有控制住沿途的城池,才能確保軍隊的后勤補給,避免遭遇突襲包圍,并為后續作戰贏得有利條件。

其實,古人之所以如此重視攻占城池,還有一個重要原因,那就是為了獲取資源,擴大自己的版圖。畢竟,在那個生產力極其落后的時代,土地和人口就是一切。誰能占領更多的城池和土地,誰就能獲得更多的資源,從而喂養更多的軍隊,進一步擴大戰果。

這一點,從漢朝年間的戰爭就可以看出端倪。當年漢武帝伐擊匈奴,占領了河西走廊,從而獲得了大量的牧場和人口。這為漢朝後來的發展奠定了堅實基礎。再看唐朝年間,唐軍遠征高麗、吐蕃,每每都是先攻下沿途的重鎮城池,然后再推進。

可見,攻占城池不僅可以控制交通要道,還能獲取大量的資源,為后續作戰提供源源不斷的補給。正因如此,古代將領們才如此重視攻城戰,視之為立足之本。

當然,攻城戰代價慘重,因此古人更傾向于用謀略迫使敵人投降。

但如果敵人固守城池不降,他們也只能硬著頭皮發動攻城戰了。比如南宋年間,岳飛遠征西夏時,先是派人去說服西夏降城。可惜西夏人固執己見,拒不投降。于是岳飛只能命令軍隊發動攻城戰,最終攻陷了西夏的都城。

再看明朝年間,朱元璋平定陳友諒、張士誠等人的農民起義時,也是先勸降,后攻城。當時陳友諒等人占據了一些城池,朱元璋先是派人去說服他們投降,但無果。最后只能發動攻城戰,一座座城池陸續被攻陷。

可見,攻城戰雖然代價慘重,但卻是古代戰爭中不可或缺的一個環節。只有攻下沿途的城池,控制交通要道,獲取資源,才能為后續作戰鋪平道路,贏得最終的勝利。

正如古人所說:「攻城莫過于攻心。」只有攻下敵人的心理防線,迫使他們投降,才是取勝的關鍵所在。而要做到這一點,攻占城池就成了必由之路。

結語

從汴京城的堅韌抵御,到建業城的血與火,再到朱元璋的教訓,我們可以看到,城池在古代戰爭中扮演著至關重要的角色。它們不僅是交通要道的控制中心,更是爭奪資源的關鍵所在。

攻城戰雖然代價慘重,但古人卻不得不硬著頭皮發動。因為只有攻下沿途的城池,才能確保軍隊的后勤補給,避免遭遇突襲包圍,并為后續作戰贏得有利條件。而繞城直取雖然可以避免傷亡,但隱患重重,可能導致軍隊被包圍,后果嚴重。

正是這些城池爭奪戰的邏輯,塑造了古代戰爭的獨特面貌。它不僅體現了兵家必爭的戰略要地,也折射出了古人對于戰爭代價的深刻認知。這些歷史的教訓,或許也可以給我們現代人一些啟示。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。

文章未完,點擊下一頁繼續